En 1966, une silhouette bien connue fend la foule massée dans la Bourse du Travail de Lyon. Martin Luther King, qui a reçu deux ans plus tôt le prix Nobel de la Paix, vient y prononcer un discours d’espoir d’une révolution non violente pour l’égalité des droits.

Si le pasteur américain a choisi Lyon, capitale de la résistance, et la Bourse du travail, qui fut un lieu de clandestinité pendant la guerre, ce n’est pas un hasard. La Bourse revêt une symbolique toute particulière. Lieu de permanence des syndicats (d’abord la CGT puis la CFDT à sa création en 1964 puis FSU), ceux-ci y ont initié de nombreuses luttes sociales à Lyon, à l’image du meeting des métallos de 1938, qui aurait réuni des milliers d’ouvriers ou, plus tard, de la grève des PTT (future Poste) en 1974. Ce mois de mars 2025, la bourse célèbre 90 ans d’histoire.

Charles Ramain est membre de l’Institut d’histoire sociale du Rhône de la CGT, qu’il a contribué à créer en 2000. Hébergés dans la Bourse, lui et la petite dizaine de passionnés qui animent l’institut collectent et font vivre les archives de cette histoire sociale.

« Je fréquente la Bourse du travail depuis 1962. Mon souvenir le plus fort est celui de la grève des éboueurs de la ville de Lyon, en 1978, que j’ai participé à mener en tant que secrétaire de l’union départementale CGT des services publics. Elle a duré 20 jours et s’est étendue à tous les agents de la ville. Le maire de l’époque, Francisque Collomb, avait fait appel au premier ministre Raymond Barre, qui avait envoyé l’armée ! »

Ce mouvement permettra notamment l’obtention de primes annuelles et d’une augmentation des indices au niveau national pour les éboueurs. « La Bourse du travail est un lieu de mémoire des luttes. Indépendamment de l’appartenance syndicale, les locaux sont mis à disposition des salariés pour se voir sans les employeurs, offrant un cadre propice aux rassemblements », témoigne Ludovic Rioux, syndiqué à l’UD CGT du Rhône. Aujourd’hui agent TCL, il avait participé à la création du syndicat des livreurs à vélo à Lyon en 2020.

Bourse du travail en 1935 : l’inauguration sans « l’internationale » à Lyon

L’émergence des Bourses remonte à la fin du 19ᵉ siècle, sur le modèle de la première du genre née à Paris. Celle-ci répond au double enjeu de doter les ouvriers d’un lieu pour négocier leur embauche (qui se faisait auparavant sur la place publique) et « d’améliorer les liens entre le monde ouvrier et la République », commente Danielle Tartakowsky spécialiste de l’histoire politique du XXᵉ siècle et autrice de l’ouvrage Les syndicats en leurs murs, Bourses du travail, maisons du peuple, maisons des syndicats.

Elle poursuit : « La Bourse a été vue comme le lieu d’une meilleure coopération, qui met un terme à ce dont la Commune a été l’expression. » Les syndicats demandent à leurs municipalités de leur mettre à disposition un bâtiment pour se réunir et le modèle essaime.

À Lyon, le conseil municipal vote en 1887 la création d’une Bourse du travail, qui s’installe quatre ans plus tard cours Morand, dans l’ancien théâtre des Variétés. Au milieu des années 1920, le maire de Lyon Edouard Herriot porte le projet de la construction d’une Bourse du travail ad hoc, à son emplacement actuel place Guichard.

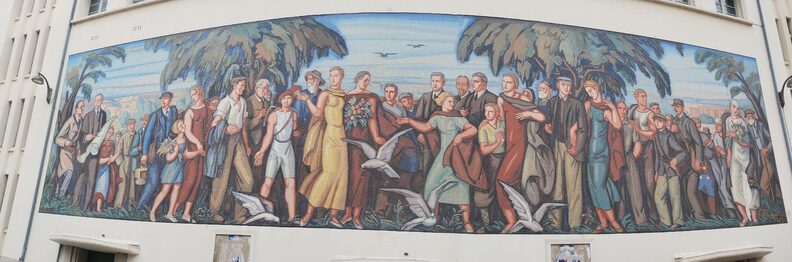

Tony Garnier est consulté pour la réaliser, mais son projet, trop ambitieux et coûteux, est délaissé au profit de celui de Charles Meysson, qui la réalise dans un style art déco aujourd’hui emblématique. Juste à côté, le maire fait construire la caisse d’assurance sociale. Côté rue de Créqui, une grande fresque en mosaïque est réalisée par Ferdinand Fageot.

« Les Bourses du travail ayant été construites par les municipalités, il ne faut pas en attendre une symbolique syndicale, plutôt une symbolique du travail, qui apparaît dans cette fresque. Celle-ci est d’une originalité totale, car elle représente les nouveaux métiers, avec une place faite au tertiaire et – c’est une exception – elle représente le maire Édouard Herriot, de son vivant », relève Danielle Tartakowsky.

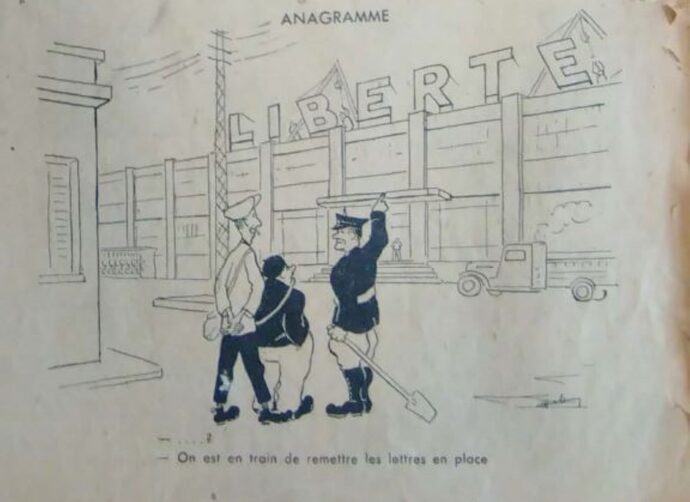

Au printemps 1934, la Bourse du travail ouvre aux syndicats, mais l’inauguration n’aura lieu qu’en mars 1935. En cause ? Un conflit qui s’ouvre entre la CGT-u (née d’une partie de la CGT, qui a existé de 1922 à 1936) et Édouard Herriot, qui refuse de jouer « l’internationale » durant la cérémonie. « La CGT et la CGT-u cohabitent dans la Bourse, cette proximité a sûrement contribué à leur réunification, en 1936 », observe Charles Ramain.

La salle Albert Thomas devient municipale

Outre la permanence à l’année des syndicats autorisés par le conseil d’administration de la Bourse, le lieu permet aussi à toute organisation syndicale du département de réserver une salle. Celle de Lyon compte une salle de 2000 places, deux salles de 200 et 300 places, une de 70, trois de 40 qui lui permettent d’accueillir des congrès et grands rassemblements syndicaux.

Avec le phénomène de désyndicalisation, la salle Albert Thomas (2 000 places) sort du giron syndical à la fin des années 1960, et la mairie la transforme en salle de spectacles.

« Jusque dans les années 1970, la Bourse était foisonnante ! se remémore Charles Ramain. Tous les soirs des réunions y avaient lieu et quand la Bourse fermait à 22 h, les discussions continuaient dans les bistrots en bas. D’ailleurs, beaucoup ont fermé lorsque l’activité a diminué ».

Lieu de lutte, le Bourse du travail est aussi pensée comme un lieu de solidarité pour la classe ouvrière.

Une permanence d’avocat à la Bourse du travail de Lyon

« Avant 1914, il y a eu de très longues grèves – notamment dans le textile – et les Bourses du travail organisaient des soupes communistes, pour nourrir les grévistes et leurs familles. En 1936, alors que les grèves se répandent vite dans des secteurs où il n’y a pas encore d’organisation syndicale, elles jouent un rôle de coordination des luttes, reprend Danielle Tartakowsky.

Encore aujourd’hui, elles sont souvent le seul lieu où ceux qui n’ont pas de représentant syndical peuvent avoir un soutien ou un conseil juridique.

Annie Diaz, présidente du conseil d’administration de la Bourse de Lyon précise que le lieu remplit toujours cette fonction d’accueil des salariés en difficulté (1800 personnes renseignées en 2024) et propose une permanence d’avocat chaque mercredi après-midi, très sollicitée (10 rendez-vous par semaine).

Des Bourses du travail menacées en France

Pourtant, partout en France, Danielle Tartakowsky estime qu’une trentaine de bourses sont menacées d’existence. Trois ont déjà fermé. Celle de Lyon a échappé à une élimination pure et simple par l’adjoint au maire Charles Béraudier qui, dans les années 1970, a voulu la détruire pour y construire… un parking.

« C’est la fresque, classée, qui a permis de la sauver », précise Charles Ramain. C’est dans cette période aussi que certaines municipalités ont souhaité récupérer ces bâtiments en centre-ville, avec souvent un glissement vers une activité culturelle, comme ce fut le cas à Lyon.

« Actuellement, il y a une attaque en règle contre les Bourses avec des municipalités, souvent de droite, qui veulent purement et simplement les fermer, des maires qui refusent de reconduire les conventions d’occupation des locaux ou qui augmentent considérablement les loyers. À Nice, la mairie a prétexté des travaux et changé les serrures », pointe Danielle Tartakowsky.

À des fins de réaménagement des villes, économiques ou politiques, les Bourses deviennent des lieux stratégiques.

« Les problèmes budgétaires des collectivités sont les mêmes partout, souligne Ludovic Rioux. Si on ne prend pas le temps de se réunir, d’occuper la Bourse, il ne faut pas croire que la mairie – aussi progressiste soit-elle – va garder des locaux sous-utilisés. » Maintenir l’activité dans ces locaux est donc un fort enjeu pour les années à venir, ce qui amène les syndicats à faire profiter du lieu à d’autres luttes locales.

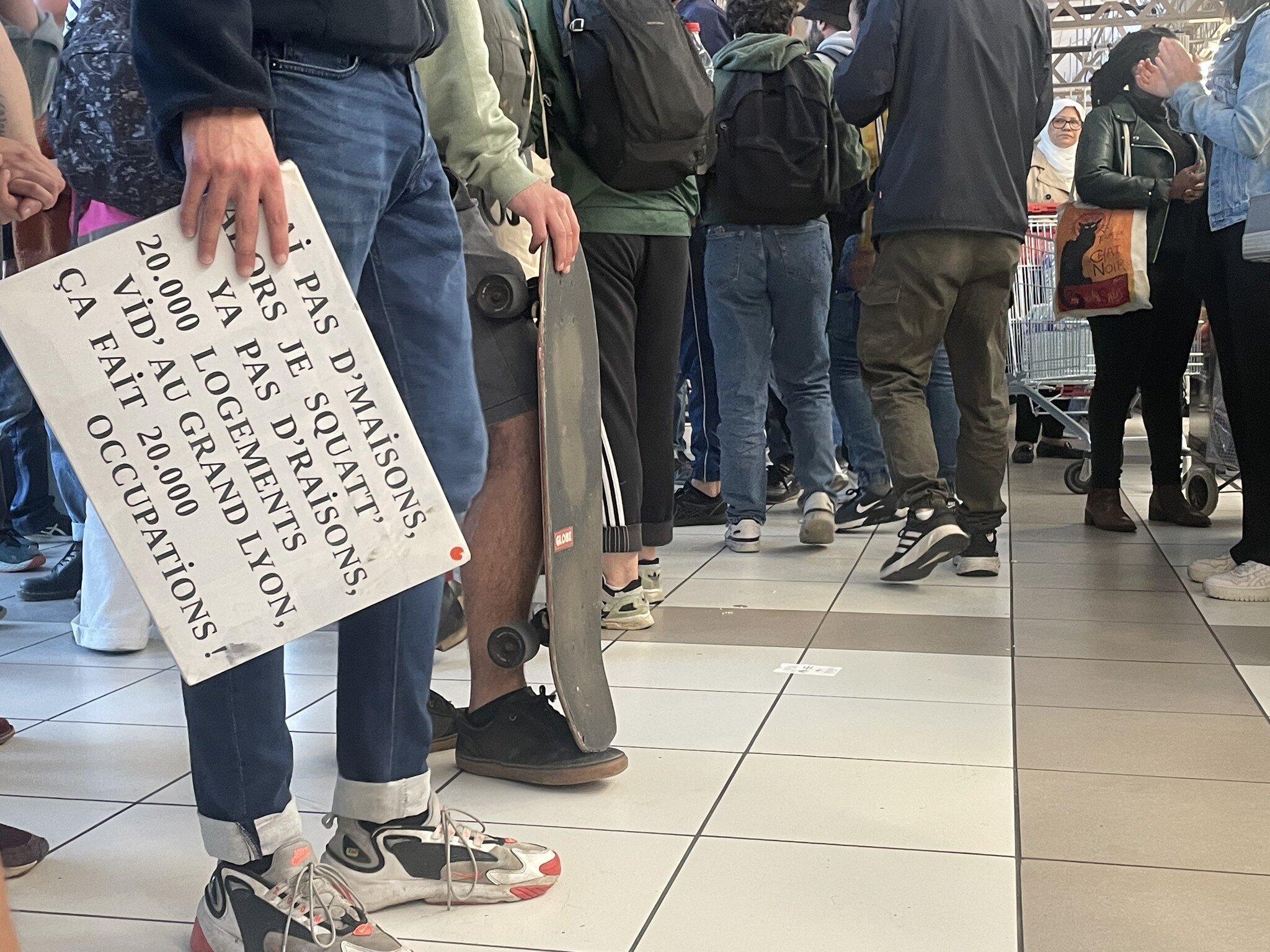

À l’occasion de la mobilisation des retraites en 2023, le « Comité de lutte Lyon », organisation composée de militants d’horizons divers, avait pu y organiser ses assemblées générales. Chaque mardi, c’est le collectif Solidarité femmes à la rue qui y tient ses réunions.

« Les Bourses ont structuré l’appropriation politique de l’espace public dans les villes, en étant un lieu de rassemblement pour les manifestations, en accueillant des mobilisations de soutien aux sans-papiers, ou les gilets jaunes dans certaines villes », souligne l’historienne Danielle Tartakowsky. Sa fermeture signerait la perte d’un lieu symbolique pour les syndicats, mais aussi d’un lieu d’organisation pour tout un écosystème militant à Lyon.

Rue89Lyon est menacé ! Enquêter sur l’extrême droite, mettre notre nez dans les affaires de patrons peu scrupuleux, être une vigie des pouvoirs politiques… Depuis 14 ans, nous assurons toutes ces missions d’utilité publique pour la vie locale. Mais nos finances sont fragiles. Nous avons besoin de 30 000 euros au 16 avril pour continuer d’être ce contre-pouvoir local l’année prochaine.

En 2025, nous faisons face à trois menaces :

- Un procès-bâillon : nous allons passer au tribunal face à Jean-Michel Aulas, ex-patron de l’OL qui nous attaque en diffamation.

- Des réseaux sociaux hostiles : Facebook, X, mais aussi Google, ces plateformes invisibilisent de plus en plus les médias indépendants en ligne.

- La montée de l’extrême droite : notre travail d’enquête sur le sujet nous expose et demande des moyens. Face à Vincent Bolloré ou Pierre-Edouard Stérin qui rachètent des médias pour pousser leur idéologie mortifère, notre média indépendant est un espace de résistance.

Pour toutes ces raisons, nous avons besoin de votre soutien : abonnez-vous ou faites un don à Rue89Lyon !

Chargement des commentaires…