Nicolas Nova est le co-fondateur de l’agence de recherche autour des technologies et de l’innovation « Near Future Laboratory » et professeur à la Haute Ecole d’Art et de design à Genève. Mercredi 19 Juin, Il sera en compagnie de Julia Bonaccori, directrice adjointe du Laboratoire ELICO, et membre du LabEx Intelligence des Mondes urbains pour anthropocène et outils numériques#9.

Injonctions paradoxales

Parmi la multitude d’injonctions qui nous sont faites ces dernières années, deux thèmes reviennent de manières récurrentes : la transformation numérique et la transition écologique. Derrière la première se trouve les multiples appels faits aux organisations, publiques ou privées, d’intégrer au sein de leurs activités ce qu’on nommait jusqu’il y a quelques années les « technologies de l’information et de la communication ».

Pourquoi intégrer le numérique ?

Suivant les sources considérées, cette « composante essentielle de toute stratégie d’affaires » et « leviers à croissance » consiste à employer algorithmes, Big Data et réseaux à haut débit pour « mieux vendre, mieux répondre aux besoins des clients et surtout à délivrer les bonnes informations ».

La seconde injonction concerne un diagnostic différent, en visant l’évolution vers un nouveau modèle de société plus durable, et qui renouvelle nos façons de vivre, travailler et produire, afin de répondre aux grands enjeux de la crise environnementale contemporaine ; ceux du changement climatique, de la pollution des sols et de l’air, de l’effondrement de la biodiversité, et de la raréfaction des ressources.

Or, pour nous tous, force est de constater que ces deux injonctions sont pour le moins difficiles à réconcilier.

Même si elles se côtoient dans les éditoriaux des médias grand public, ces deux exigences sont souvent défendues de façon indépendante, ou alors présentées conjointement à un niveau si général qu’il devient difficile d’en saisir les relations mutuelles.

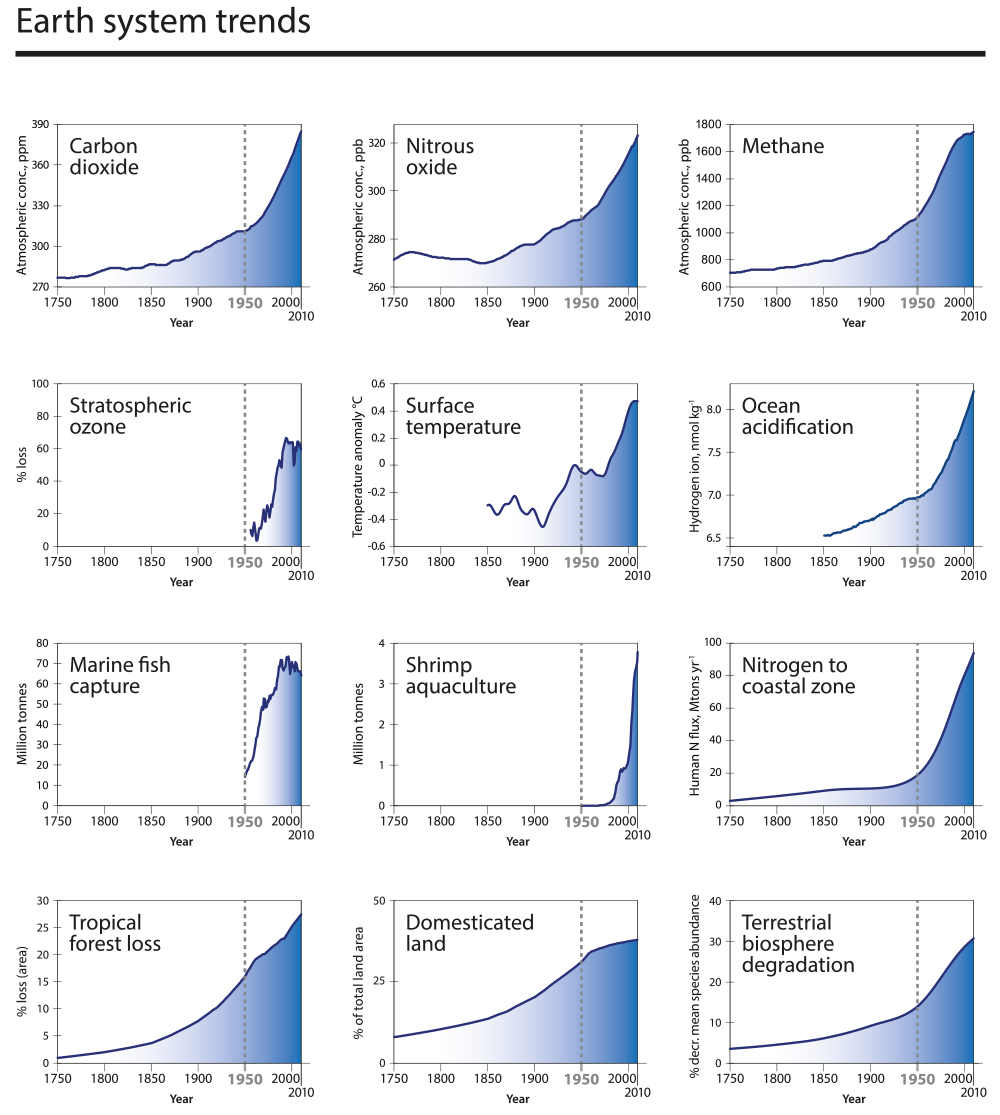

A cet égard, la lecture de rapport de prospective ou d’articles indiquant l’explosion à venir des objets connectés (« 18,2 milliards de brosses à dents connectées en 2018, 50,1 milliards de portes connectées en 2020 », d’après un article de l’IEEE) laisse rêveuse ; d’autant plus que les courbes sigmoïdes montrant la croissance exponentielle de ces mêmes appareils ont une allure similaire aux graphiques catastrophiques de la crise environnementale.

Un répertoire de réactions

Devant un tel constat, face à ces injonctions vraisemblablement paradoxales, et suivant la perception que les acteurs ont de l’irréversibilité de la situation, leur confiance plus ou moins aiguë des progrès des sciences et des techniques, ou tout simplement du fait des ressources et compétences à disposition, les réponses proposées sont de tout ordre.

De l’informatique de l’effondrement au green IT, des tenants de la croissance verte et du développement durable suspect de greenwashing au courant dit low-tech parfois accusé d’idéalisme, du « faire avec » au « faire sans » ou « avec moins », les réactions sont multiples.

Pour autant, dans le secteur du numérique, hormis le cas souvent cité d’une entreprise telle que Fairphone, qui vise à produire des smartphones durables, modulaires et d’une fabrication plus éthique, nous ne connaissons guère beaucoup d’initiatives du même genre.

Du fait de sa nature gourmande en ressource (minerai et énergie) et à cause de la fréquence de remplacement des produits et services qui forment son économie, les objets numériques sont le parent pauvre des débats sur les enjeux environnementaux.

Une situation qui mène à une opposition simpliste entre les tenants du « pour » accusés de saccager la planète par des « contre », qui s’efforcent de leur côté de réduire leur utilisation de ces technologies.

Pour l’observateur des techniques que je suis, au croisement de l’anthropologie, l’informatique et du design, ma manière d’appréhender ces oppositions consiste à suivre les pratiques d’acteurs et de collectifs confrontés de près ou de loin à ces sujets, et à saisir comment ils se jouent de ces tensions. Non pas pour minorer les considérations politiques ou économiques qui nous surplombent, mais davantage pour appréhender l’amplitude et la diversité des réponses apportées ici ou là, et parfois à la marge des usages et des discours contemporains sur ces sujets.

Les petits réparateurs de téléphone, mieux que les fablabs ?

Les réparateurs de smartphones « non-officiels » montés par des indépendants et qui pullulent ces derniers temps sont un premier type de profils qui me préoccupe depuis quelques années dans le cadre d’une enquête de terrain.

Si la majorité de ces magasins a commencé par le remplacement d’écrans cassés ou le séchage d’appareils malencontreusement tombés dans un liquide quelconque, une immersion minutieuse et sur le temps long dans ces espaces nous a montré comment ils prennent en charge la formation des usagers, quelle que soit leur origine sociale, sur l’utilisation et surtout sur la durabilité des smartphones et des objets numériques.

En prodiguant conseils, ajustements logiciels ou matériels sur les appareils, en expérimentant par le bricolage et le tâtonnement, les réparateurs diffusent auprès de leurs clients des bonnes pratiques tout en construisant des savoir-faire et une expertise nouvelle, sans le concours des industriels, jouant en cela un rôle silencieux et peu reconnu, mais fondamental pour leur clientèle.

Ces boutiques qui ne sont a priori pas les acteurs auto-désignés des débats susmentionnés, en sont peut être devenus des acteurs-clé malgré eux à la marge, prenant parfois en charge une partie des espoirs mis il y a une dizaine d’années dans les fabs labs et hackerspaces.

Dans un autre registre, les designers, artistes, activistes et micro-entrepreneurs qui explorent les hybridations entre high-tech et low-tech sont une seconde piste fertile, produisant par exemple des machines à musique à partir de vieux ordinateurs des années 1980s, des » Zombie Media » (terme proposé par Garnet Hertz pour faire référence à ces appareils rendus obsolètes par l’industrie et le marché et « ramenés à la vie » pour toutes sortes d’usages artistiques ou ludiques), ou encore des services de livraison de contenus numériques par échange régulier de clés USB ( el paquete à Cuba).

Plus proches de chez nous, plusieurs initiatives s’attachent également à repenser le design web sur la base de considérations énergétiques, comme en atteste l’initiative de Low-Tech Magazine en Belgique (qui alimente son serveur web à partir de l’électricité produite par un panneau solaire), ou les propositions du designer Gauthier Roussilhe pour atténuer le coût énergétique de son site web.

Low tech, high-tech, wild-tech

Pourquoi ces pratiques sont-elles intéressantes ?

En premier lieu parce qu’elles permettent de nuancer l’opposition binaire induite par les termes high tech et low-tech, entre technologies de pointe et objets minimalistes, pour considérer toute une gradation entre ces deux pôles, d’hybridation et de compositions; en particulier du fait de la possibilité de réemploi et de détournement rendue possible par le recyclage de matériaux et de technologies antérieures, qui permettent de multiples formes d’innovation plus ou moins exotiques, formant ce que les auteurs d’un numéro de la revue d’anthropologie Techniques & Culture qualifiaient de Wild Tech.

Ces exemples ont aussi le mérite de nous montrer l’existence de pratiques d’accommodation des restes, qui ne se cantonnent pas à des objets pré-numériques.

Ordinateurs du passé, médias d’avant-hier et interfaces au bord de l’obsolescence peuvent être réanimés, transformés et combinés à des technologies plus modernes pour avoir une seconde vie. Tout cela nous indique que d’un point de vue prospectif une économie du déchet numérique existe de manière marginale, et qu’elle pourrait se déployer plus largement à moyen terme. Une seconde leçon plus importante encore provient des compétences mobilisées et construites par tous ces acteurs.

La réparation, la réanimation d’objets numériques anciens ou les hybridations mentionnées ci-dessus nécessite des formes d’apprentissage, d’expérimentations et de tâtonnements qui reposent bien souvent sur l’autodidaxie, la participation à des communautés de pratiques et à un trésor de curiosité pour saisir comment accéder à ces ressources électroniques ultra-récentes ou obsolètes.

Par conséquent, les savoirs et savoir-faire mis en branle dans ces projets de réinvention Wild Tech témoignent d’une économie de la connaissance qui nait dans les marges et qui pourrait être amenée à prendre de l’ampleur, en contrepoint de modèles plus formels.

Enfin, il me semble que ces pratiques inventives soulignent la présence, et le contournement, d’un ensemble de limites ou de contraintes. Celles-ci sont parfois dues aux circonstances territoriales (cas cubain), tantôt à l’existence de limitations techniques (protection logicielle, absence de documentation), mais il s’agit dans tous les cas de points de départ fertiles pour la création. Dit autrement, ces pratiques nous montrent quoi la confrontation à des contraintes même fortes sont une opportunité d’innovation.

Est-ce que tout cela est suffisant au regard des défis à surmonter ?

Sans doute pas, et l’on pourrait me rétorquer qu’il faut faire ralentir ou atténuer les catastrophes en cours, par exemple en nous débarrassant le plus rapidement possible des énergies fossiles ou de la panoplie technologique contemporaine.

Mais je ne suis pas certain que ce soit si faisable ou efficace. Sans négliger ces enjeux, j’aurais tendance à penser qu’il vaut mieux d’abord saisir finement ces différentes pratiques, à les prendre pour ce qu’elles pourraient être : des signaux à bas bruit de manières de faire ou de composer des mondes qui pourraient être amenés à se généraliser. Et à les voir comme le préalable possible à l’élaboration de nouveaux modes de coexistence avec les objets techniques, sans tabler sur une abondance matérielle et la logique d’exploitation de l’environnement qui lui correspond.

Rue89Lyon est menacé ! Enquêter sur l’extrême droite, mettre notre nez dans les affaires de patrons peu scrupuleux, être une vigie des pouvoirs politiques… Depuis 14 ans, nous assurons toutes ces missions d’utilité publique pour la vie locale. Mais nos finances sont fragiles. Nous avons besoin de 30 000 euros au 16 avril pour continuer d’être ce contre-pouvoir local l’année prochaine.

En 2025, nous faisons face à trois menaces :

- Un procès-bâillon : nous allons passer au tribunal face à Jean-Michel Aulas, ex-patron de l’OL qui nous attaque en diffamation.

- Des réseaux sociaux hostiles : Facebook, X, mais aussi Google, ces plateformes invisibilisent de plus en plus les médias indépendants en ligne.

- La montée de l’extrême droite : notre travail d’enquête sur le sujet nous expose et demande des moyens. Face à Vincent Bolloré ou Pierre-Edouard Stérin qui rachètent des médias pour pousser leur idéologie mortifère, notre média indépendant est un espace de résistance.

Pour toutes ces raisons, nous avons besoin de votre soutien : abonnez-vous ou faites un don à Rue89Lyon !

Chargement des commentaires…