« En France comme en Europe, il n’y a pas vraiment de politique migratoire », déplorait Pascal Brice, directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides jusqu’en décembre 2018, dans une interview publiée par l’Obs le 24 avril dernier.

Pourtant, à en croire l’article 3 du traité sur l’Union européenne, la prise de « […] mesures appropriées [aux fins de garantir aux citoyens européens un espace de liberté, de sécurité et de justice] en matière de de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration […] » est un objectif prioritaire de l’action de l’Union, après la promotion de la paix, mais avant l’établissement d’un marché commun.

L’action des États membres paralysée

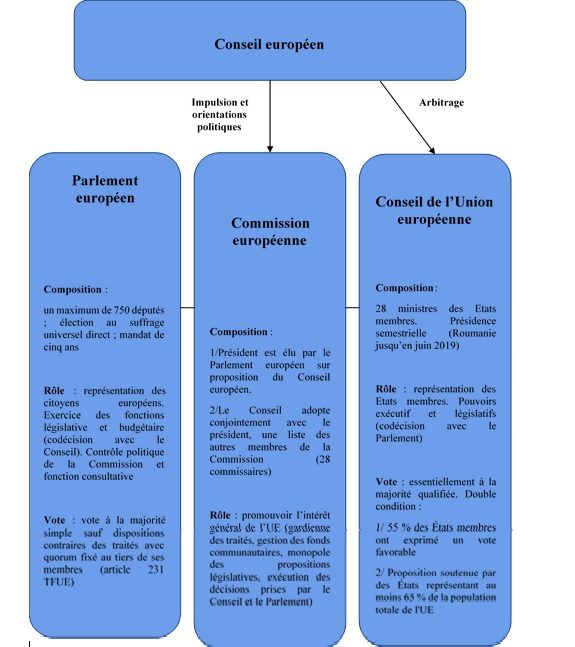

Dotée de pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire exercés par des institutions distinctes, l’Union européenne produit des normes plus ou moins contraignantes, dont une grande partie, directement invocable devant les juridictions nationales, impacte directement le quotidien des habitants des États membres.

- Les institutions décisionnelles de l’Union européenne / ADATE

Le Conseil européen, composé des dirigeants des États membres, fixe des objectifs communs globaux, inscrits dans l’un des deux traités fondateurs de l’Union européenne. Pour atteindre ces objectifs, les traités fondateurs confèrent aux institutions européennes des moyens d’action dont la possibilité de légiférer dans les domaines concernés (directives et règlements européens).

Soit les États acceptent de transférer leur souveraineté à l’Union européenne, qui dispose alors d’une totale liberté d’action dans le cadre fixé par les traités fondateurs soit ils ne lui délèguent qu’une compétence limitée. Si les États européens se sont fixés des objectifs en matière de politique migratoire, ils n’ont jamais vraiment renoncé à leurs pouvoirs d’action respectifs.

Or, à défaut d’un tel transfert de souveraineté, l’action des États membres semble paralysée : ils ne peuvent mener de politique migratoire effective chacun de leur côté dans un espace ouvert, mais ne se résolvent pas à assumer les conséquences de cette ouverture de leurs frontières intérieures sur la nécessité de mener une véritable politique migratoire commune.

Une Union européenne aux pouvoirs limités

Depuis la signature par les membres de l’Union du traité de Lisbonne en 2008, l’article 79 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit que « L’Union développe une politique commune de l’immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu’une prévention de l’immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci. »

En pratique, l’étendue des pouvoirs de l’Union dans un domaine donné dépend moins de la volonté affichée par les États dans le texte du traité que de la nature des compétences effectivement transférées à l’Union.

La gestion des flux migratoire fait partie des domaines dans lesquels l’Union bénéficie de compétences dites « partagées », ce qui implique que son action est limitée à plusieurs niveaux. Ainsi, les institutions européennes doivent rattacher chacune de leurs actions à l’un des objectifs fixés dans les traités fondateurs.

L’action de l’Union est également strictement encadrée par le principe de « subsidiarité », qui exclut l’intervention de l’Union lorsqu’une matière peut être réglementée de manière efficace par les États membres à leur niveau central, régional ou local. Enfin, l’exigence de proportionnalité limite la compétence de l’Union aux actions strictement nécessaires à la réalisation des objectifs concernés.

Le principe de proportionnalité impose au pouvoir législatif européen de privilégier le choix de légiférer au moyen de directives dans la mesure du possible. Celles-ci énoncent des objectifs plus ou moins précis et laissent les États libres de choisir comment les atteindre, contrairement aux règlements européens qui s’imposent aux États membres.

Ainsi, l’Union européenne dispose des outils juridiques nécessaires à la mise en œuvre d’une politique migratoire commune, mais les textes juridiquement contraignants adoptés par les institutions européennes en matière de gestion de l’immigration sont plutôt rares.

Les États membres réticents à mener une politique d’immigration commune

Le Parlement, qui rassemble pourtant des familles politiques dont les approches de la question migratoire sont parfois diamétralement opposées, a fait état de ses positions en faveur d’une politique de gestion commune à la fois de l’immigration et de l’asile par plusieurs résolutions sur les dix dernières années.

De son côté, la Commission européenne multiplie, depuis 2015, les déclarations d’intentions relatives à la nécessité de mettre en place une politique commune de gestion des frontières extérieures, assénant qu’ « il est manifeste qu’aucun pays de l’UE ne peut, et ne devrait, rester seul face à d’énormes pressions migratoires ». Pourtant l’agenda dont elle s’est dotée en matière de migration tend plus à dévoiler l’inertie européenne en la matière et l’incapacité des outils existants à répondre aux situations migratoires inédites qu’à valoriser sa réactivité.

Lorsqu’il s’est agi de déterminer à quelles conditions les ressortissants des États tiers pouvaient bénéficier d’un visa dit « court séjour », d’une durée de validité de trois mois maximum, délivré par un État membre de l’espace Schengen, l’Union européenne a agi par voie de règlement.

La suppression des contrôles aux frontières internes rendait en effet pratiquement impossible pour chaque État de fixer de manière autonome les conditions de délivrance d’un visa « court-séjour » dans la mesure où une fois entré sur le territoire de l’État lui ayant délivré le visa, la personne concernée bénéficie de la libre circulation instaurée sur le territoire de l’Union.

En revanche, les États, à travers le Conseil de l’Union européenne, ont considéré que l’installation à long terme du ressortissant d’un État tiers ne devait pas entrer dans le champ des conséquences de la libre circulation. Circuler librement d’un État de l’Union à l’autre n’implique pas nécessairement de pouvoir s’y installer sur le long terme, d’y exercer une activité professionnelle, d’y étudier, de bénéficier des droits sociaux en vigueur en fonction de sa situation.

Sur les conditions d’entrée sur le territoire de l’Union aux fins de regroupement familial, le Conseil et le Parlement européens ont opté pour une directive fixant des objectifs généraux, laissant aux États membres la liberté de choisir comment atteindre ces objectifs.

Faute d’une volonté des États membres de renoncer à leurs prérogatives en matière d’immigration, l’action européenne se limite à des tentatives sporadiques de coopération intergouvernementale aboutissant parfois au déblocage de fonds sur une mission précise et temporaire (telle que la formation de garde côtes libyens au sauvetage en mer dans le cadre de l’opération navale européenne « Sophia »).

Régime d’asile européen, la théorie

L’Union tire sa compétence en matière d’asile de l’article 78 du TFUE, selon lequel une politique commune en matière d’asile et de protection internationale en général doit être développée sur la base notamment de la convention de Genève de 1951. Le texte prévoit que pour atteindre ces objectifs, « le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire [voir encadré], adoptent les mesures relatives à un système européen commun d’asile ».

Ainsi, les règlements dits « Dublin » posent les règles de détermination de l’État responsable du traitement d’une demande de protection formulée sur le territoire de l’un des États membres. Ce dispositif délègue, sauf exception, la responsabilité de l’examen de la demande d’asile d’un migrant au premier pays qui l’a accueilli.

Les directives dites « accueil » et « procédure » fixent quant à elles les normes minimales relatives aux conditions d’accueil des demandeurs, aux garanties procédurales qui doivent être respectées.

La directive « qualification », qui concerne les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, dessine les contours d’un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et détermine le contenu de cette protection.

Enfin, la directive « retour » fixe des objectifs d’harmonisation des conditions d’expulsion des personnes déboutées de leur demande de protection et, plus généralement, en situation administrative irrégulière dans l’ensemble des États membres.

L’échec dans la pratique

Malgré ces textes, chaque État demeure autonome pour décider ou pas d’accorder l’asile aux personnes le lui demandant, et certaines différences de traitement peuvent être constatées d’un pays à l’autre de l’Union.

Si ces règles ont pu « fonctionner » dans un contexte de flux migratoire « ordinaire », l’arrivée de nombreuses personnes, dont une proportion massive de demandeurs d’asile potentiels, par la Méditerranée à partir de 2014 a pointé leurs limites, avec les conséquences dramatiques que l’on connait.

Le TFUE avait pourtant anticipé l’hypothèse dans laquelle « un ou plusieurs États membres se [trouveraient] dans une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers », prévoyant qu’alors « le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés [ce] après consultation du Parlement européen. ».

Les tentatives de la Commission européenne de réformer le système « Dublin » au nom de la solidarité européenne ou encore d’instaurer des « quotas » juridiquement contraignants de répartition de l’accueil des personnes dont la demande de protection a été acceptée n’ont, pour l’heure, donné lieu à aucun accord au sein des États membres.

Une véritable politique migratoire n’a de sens qu’à l’échelon européen. Parce que son coût électoral est perçu comme étant trop élevé, les gouvernements des États membres, à travers le Conseil de l’Union européenne, font mine d’ignorer cette réalité. Le Parlement et à travers lui les citoyens européens l’ont bien compris : d’après l’Eurobaromètre du printemps 2018, ils considèrent en majorité qu’une gestion cohérente de l’immigration, avant d’être un défi pour les États membres, est celui de l’Union européenne.

Rue89Lyon est menacé ! Enquêter sur l’extrême droite, mettre notre nez dans les affaires de patrons peu scrupuleux, être une vigie des pouvoirs politiques… Depuis 14 ans, nous assurons toutes ces missions d’utilité publique pour la vie locale. Mais nos finances sont fragiles. Nous avons besoin de 30 000 euros au 16 avril pour continuer d’être ce contre-pouvoir local l’année prochaine.

En 2025, nous faisons face à trois menaces :

- Un procès-bâillon : nous allons passer au tribunal face à Jean-Michel Aulas, ex-patron de l’OL qui nous attaque en diffamation.

- Des réseaux sociaux hostiles : Facebook, X, mais aussi Google, ces plateformes invisibilisent de plus en plus les médias indépendants en ligne.

- La montée de l’extrême droite : notre travail d’enquête sur le sujet nous expose et demande des moyens. Face à Vincent Bolloré ou Pierre-Edouard Stérin qui rachètent des médias pour pousser leur idéologie mortifère, notre média indépendant est un espace de résistance.

Pour toutes ces raisons, nous avons besoin de votre soutien : abonnez-vous ou faites un don à Rue89Lyon !

![[Micro-trottoir] Élections européennes 2019 : entre appréhension et envie de voter à Lyon](https://www.rue89lyon.fr/wp-content/uploads/2019/05/Marché-Saint-Antoine1.jpg)

Chargement des commentaires…