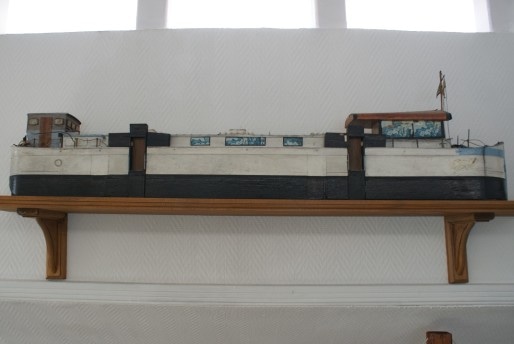

Des bateaux-chapelles comme celui-là, il n’y en a que deux en France.

Quand on passait sur les quais de Saône, dans les années soixante-dix, on pouvait voir les bateliers et leurs familles, qui étaient encore des centaines à assurer le fret de la Méditerranée à Lyon, ou jusqu’à la Bourgogne ou même le Rhin. De nos jours le bateau porte cette mémoire, celle de la communauté des gens du fleuve.

On a tous longé les quais de Saône lors d’une balade dominicale. Le long du quai Rambaud, les péniches d’habitation et des bateaux de plaisance sont alignés pêle-mêle. Et puis au détour du square Delfosse, on aperçoit au flanc d’une péniche une pancarte qui interpelle : « bateau-chapelle ».

En se reculant, on embrasse à peine du regard ce bateau de plus de 30 mètres de long, relié au quai par une passerelle sur-élevée. Au-dessus du pont, une croix en métal ouvragée doit bien faire trois mètres de haut.

Pourtant en progressant vers l’arrière, on remarque un petit potager ressemblant à de la vigne, non loin d’un canoë renversé. Et dans la cabine de pilotage, des rideaux sont pudiquement tirés.

Habiter dans une chapelle

Un bateau-chapelle ? De quoi s’agit-il exactement ? D’un prêtre itinérant, façon médiévale, qui prêche de ville en ville le long des canaux ? Ou un bateau à louer pour des mariages originaux ?

Ces questions, Didier Blanchon, le gardien de la péniche, les promeneurs les lui posent parfois quand ils le voient apparaître sur le pont de la péniche. Il leur répond :

« Et bien, c’est simplement une chapelle, mais sur l’eau ! »

Face aux regards incrédules il comprend que le rôle d’une chapelle n’est pas clair pour tout le monde au XXIe siècle. Et ce constat du déclin du religieux le laisse visiblement perplexe. Mais il hausse alors les épaules et égrène les fonctions d’un tel lieu aux promeneurs curieux : accueillir les messes, baptêmes, les professions de foi, les mariages, etc. Et sa première vocation : un lieu de recueillement. Comme une petite église, quoi.

Didier Blanchon vit dans la partie habitation située à l’arrière. Mais il est le gardien de la péniche et non le propriétaire. En somme, c’est un peu comme un logement de fonction : il ne paye pas de loyer mais participe aux charges. Mais contrairement à un appartement, il doit la déplacer pour certains événements et s’occuper d’une maintenance conséquente.

Didier Blanchon est pilote professionnel salarié de Voies Navigables de France (VNF), rattaché au bateau Le Rhône, et non pas curé. Celui qui s’occupe des messes, c’est l’aumônier de la batellerie de Lyon, qui est d’abord le curé de la paroisse de Sainte-Blandine, le très connecté père Gréa.

A l’origine, un service religieux et social à destination des bateliers

C’est en 1974 que le père Sylvestre, amoureux de la batellerie et vicaire de la paroisse Ste Blandine (Lyon 2e), décida de créer une péniche-chapelle pour Lyon, marchant ainsi dans les pas du créateur de l’aumônerie de la batellerie, l’abbé Joseph Bellanger. En effet celui-ci, « ému » par les conditions de vie précaires des mariniers, avait fondé une première péniche en 1936 baptisée « Je sers », à Conflans-Sainte-Honorine (78) sur la Seine.

A la demande du père Sylvestre, le bateau-chapelle de Lyon fut donc acheté par l’aumônerie des bateliers et transformé à Conflans par des compagnons d’Emmaüs, à partir d’une ancienne péniche de transport. A l’exception du dôme cependant, qui fut terminé à Lyon pour qu’il puisse passer les ponts depuis Conflans.

Comme le raconte l’ancien président de l’association des Amis du Lien, Antoine Berenwanger, une activité soutenue entourait la péniche dans les années qui suivirent sa fondation. « Plusieurs dizaines de personnes » étaient reçues chaque jour par l’aumônier qui assurait à l’époque une permanence presque continue, et une messe y était célébrée chaque dimanche. Les baptêmes et autres événements religieux de la vie quotidienne étaient également monnaie courante.

Cet ancien responsable régional de VNF rappelle qu’une soeur basée à la chapelle et issue d’une famille de bateliers, rendait également une visite aux bateaux qui accostaient et, en même temps qu’elle vérifiait l’état de santé des occupants, se tenait à l’écoute de leurs problèmes ou des nouvelles des familles dispersées sur les fleuves. Un service relationnel et social, donc. Et à la chapelle, un service du Secours catholique était assuré où il était possible par exemple de se procurer des vêtements de seconde main.

Un point de ralliement pour les gens du fleuve

L’anti-guide du Routard de Lyon

Rue89Lyon explore une autre face de Lyon. Nous vous convions à emprunter les chemins qui ne figurent pas dans le Routard ou pour lesquels les guides touristiques ne font que de pauvres mentions. Outre le fait que ces lieux insolites, décalés, méconnus (choisissez le qualificatif) doivent raconter une histoire, nous avons fixé comme seul critère qu’ils doivent être accessibles au public ou, au moins, être visibles de l’extérieur.

Le but originel de la chapelle flottante était en fait de constituer un point de ralliement. Avoir un lieu de culte fixe et de vie communautaire pour un groupe de « non-sédentaires » : les bateliers. Car si elle pouvait être déplacée, elle restait la plupart du temps amarrée au quai Rambaud pour pouvoir être trouvée facilement même par les bateliers de passage.

C’est qu’au vingtième siècle les bateliers pouvaient partir pour des semaines afin de délivrer une cargaison. Transporteurs avant tout, leur base dépendait du port de livraison et ils pouvaient tout aussi bien rester sur le Rhône plusieurs mois et tout à coup remonter jusqu’en Allemagne. Ils n’avaient pas d’agenda fixe en dehors des saisons de navigation, mais dépendaient du marché et donc de ses fluctuations.

Quant à savoir l’utilité d’installer ce lieu de culte sur bateau, Antoine Berenwanger raconte que c’était avant tout pour « qu’il ressemble aux bateliers ». Franchir une passerelle était pour eux un acte plus familier que de franchir un palier. Cela faisait toujours partie de leur « univers ».

l’activité autour de la péniche-chapelle diminue

La batellerie a progressivement perdu de son importance à partir des années 1980, et les conditions de travail se sont adoucies. Et bien que les mariniers souffrent encore souvent de difficultés économiques, leurs conditions de vies se sont elles aussi améliorées. Avec ces changements, l’activité autour de la péniche-chapelle a « beaucoup diminué » et si elle est conservée, c’est maintenant au titre de « patrimoine ».

Alors que comme le rappelle Paul Pierron, le président de l’associaiton des Amis du Lien, le bureau d’affrètement de Lyon était encore fréquenté par « plusieurs centaines de familles d’artisans-bateliers » dans les années 1970, seuls une soixantaine d’entre elles subsiste sur le bassin Rhône-Saône. Le bureau, lui, est fermé depuis l’an 2000 et le bâtiment du 11 quai maréchal Joffre n’héberge plus que la Chambre Nationale de la Batellerie Artisanale (CNBA).

Les péniches et l’infrastructure fluviale se sont également transformées : les bateaux ont une charge dix fois plus importantes et sont donc beaucoup moins nombreux, comme l’explique Paul Pierron, le président de l’association des Amis du Lien, interviewé dans ce reportage de l’émission Terres de France (à partir de 31’10 »).

Un nouveau visage pour la communauté des gens du fleuve

Par conséquent, la communauté des gens des fleuves a changé de visage. Elle compte maintenant autant de professionnels que de plaisanciers, à l’image de la quarantaine d’adhérents réunis dans l’association des Amis du Lien qui entretiennent et animent le bateau-chapelle.

Ils sont résidents de péniches d’habitation, pilotes, artisans bateliers, passionnés de bateau et d’histoire de la batellerie. Ils s’efforcent de maintenir une mémoire vivante en valorisant la tradition batelière déclinante, de lui redonner « un lustre ».

Dans les familles d’artisans-bateliers, il n’était pas rare que les parents envoient leurs enfants en pension pour leur scolarité durant leur travail. Le Pardon était donc une des rares occasions de se retrouver. Le Pardon était aussi l’occasion de célébrer la culture des gens du fleuve.

D’un point de vue religieux, le Pardon est un moment pris pour « se rattraper » et se mettre en règle avec des pratiques souvent négligées le reste de l’année. Si la fête a pris une allure folklorique, elle était autrefois un rendez-vous cultuel et culturel important. Dans les années 1950, la descente aux flambeaux sur la Seine, depuis Conflans-Ste-Honorine (78), était ainsi retransmise en direct par l’ORTF.

Et cela à travers les deux temps forts de l’année que sont traditionnellement les fêtes du Pardon des mariniers en mai ou juin et de la Saint Nicolas en décembre. Lors du Pardon de Lyon, les bateaux de la Saône sont bénits depuis le pont de la péniche-chapelle, après qu’une messe y ait été donnée. L’événement comporte toujours un volet d’animations autour de la thématique fluviale. L’édition 2016 ne déroge pas à cette tradition.

La péniche-chapelle de Lyon sert également de manière ponctuelle pour animer des événements autour de la vie du fleuve comme lors de la dernière finale de coupe de France de joute nautique à la Mulatière, où elle a fait office de podium.

Le bateau-chapelle reste visitable durant les journées du patrimoine et il est possible d’assister à la messe qui s’y tient chaque deuxième samedi du mois à 18h.

Depuis septembre, on peut venir y écouter une chorale gospel à l’initiative du père Gréa, est en charge des offices. Contacté en septembre dernier par Rue89Lyon, celui-ci disait aimer l’idée d’une « messe à guichet fermé » :

« Etant donné qu’il n’y a que soixante-dix places dans la péniche, ce sera les premiers arrivés qui auront les places »

David Gréa espèrait avec cette chorale relancer l’intérêt des bateliers pour la messe mensuelle de la chapelle, qui ne sont plus qu’une dizaine à y assister.

Rue89Lyon est menacé ! Enquêter sur l’extrême droite, mettre notre nez dans les affaires de patrons peu scrupuleux, être une vigie des pouvoirs politiques… Depuis 14 ans, nous assurons toutes ces missions d’utilité publique pour la vie locale. Mais nos finances sont fragiles. Nous avons besoin de 30 000 euros au 16 avril pour continuer d’être ce contre-pouvoir local l’année prochaine.

En 2025, nous faisons face à trois menaces :

- Un procès-bâillon : nous allons passer au tribunal face à Jean-Michel Aulas, ex-patron de l’OL qui nous attaque en diffamation.

- Des réseaux sociaux hostiles : Facebook, X, mais aussi Google, ces plateformes invisibilisent de plus en plus les médias indépendants en ligne.

- La montée de l’extrême droite : notre travail d’enquête sur le sujet nous expose et demande des moyens. Face à Vincent Bolloré ou Pierre-Edouard Stérin qui rachètent des médias pour pousser leur idéologie mortifère, notre média indépendant est un espace de résistance.

Pour toutes ces raisons, nous avons besoin de votre soutien : abonnez-vous ou faites un don à Rue89Lyon !

Chargement des commentaires…